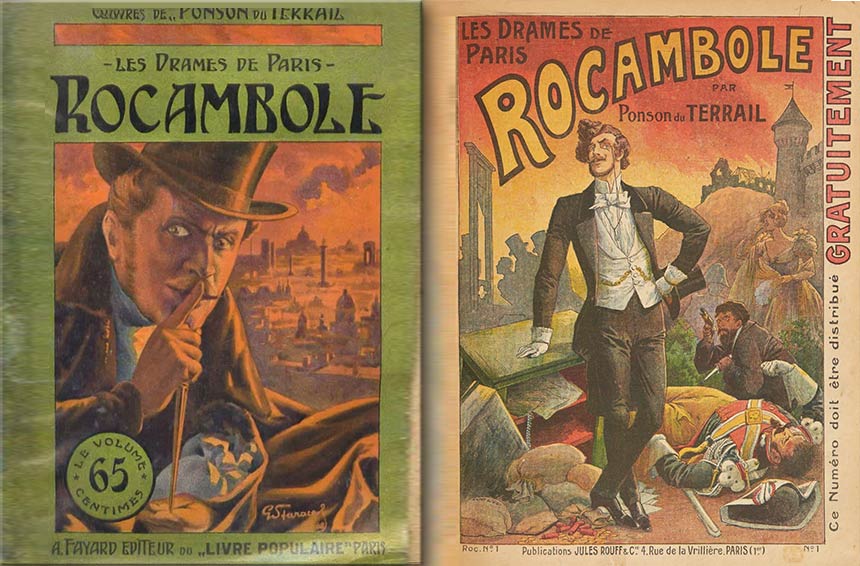

Arsenio Lupin è un altro singolare eroe uscito dalle pagine della letteratura. Tra giallo e avventura, Leblanc, il suo autore, ci racconta le gesta di un ladro gentiluomo che commette furti con raffinatezza ed eleganza.

Arsenio Lupin (Arsène Lupin), personaggio immaginario, scaturito dalla fantasia di Maurice Marie Émile Leblanc (Rouen, 11 dicembre 1864 – Perpignano, 6 novembre 1941; scrittore francese), fa parte della schiera dei criminali che godono del favore del pubblico.

Vero artista del furto e ladro gentiluomo possiede uno straordinario talento per i travestimenti che gli consentono di camuffarsi e assumere molteplici identità, per commettere i suoi crimini, ma anche per venire a capo di enigmi criminali.

Lupin è uno sportivo, nonché un combattente esperto. Abile e astuto è anche dotato di una natura infantile, affascinante e a volte beffarda. È avvolto da un alone di mistero e possiede un carattere tormentato, tutte caratteristiche che hanno contribuito a renderlo molto popolare.

Nelle pagine di Leblanc emergono con chiarezza anche altre caratteristiche del personaggio, come le sue idee politiche che coincidono con quelle del suo autore e mutano con il passare degli anni: simpatie anarchiche nei primi romanzi e deciso patriottismo durante la Grande Guerra.

Arsenio Lupin appare per la prima volta nel racconto “L’Arrestation d’Arsène Lupin”, pubblicato nel luglio 1905 nella rivista “Je sais tout”. Maurice Leblanc incluse questo racconto nella raccolta “Arsène Lupin, ladro gentiluomo”, che fu pubblicata lo stesso anno.

Il notevole successo riscosso dal personaggio presso i lettori garantì un lavoro continuativo al suo autore dalla prima uscita nel 1905 sino al 1941, anno in cui Leblanc morì.

Le avventure dell’affascinante ladro sono racchiuse in ben diciotto romanzi, trentanove racconti e cinque opere teatrali.

La crescente notorietà di Lupin anche all’estero vide le sue avventure finire, in America, sul grande schermo; in Giappone, sulle strisce di famosi manga.

La popolarità raggiunta dal raffinato ladro francese ha visto persino nascere un neologismo a lui dedicato: “lupinologia”, termine che designa lo studio delle avventure di Lupin da parte degli ammiratori dei romanzi di Maurice Leblanc, sull’esempio della “holmesologia”, termine che in questo caso fa riferimento all’altrettanto famoso personaggio uscito dalla penna dello scrittore e drammaturgo scozzese Arthur Conan Doyle (Edimburgo, 22 maggio 1859 – Crowborough, 7 luglio 1930).

Gran parte delle storie che compongono il ciclo di “Lupin” costituiscono un insieme coerente, dove emergono date ed eventi relativi alla vita del protagonista, che consentono di tracciare dei riferimenti con altre storie, ma nelle opere di Leblanc esistono contraddizioni che portano a concludere che anche le cronologie più complete si discostano su vari punti, perciò non è possibile fissare una cronologia rigorosa e definitiva.

Se la cronologia è incerta, abbiamo almeno delle indicazioni sulla genealogia di Arsenio Lupin. Il suo primo antenato noto è il suo bisnonno: un generale dell’Impero, che prese parte alla battaglia di Montmirail (11 febbraio 1814), dove le armate di Napoleone I vinsero contro le truppe russe del generale Osten-Sacken e i prussiani del generale Johann Yorck.

Arsenio Lupin nacque nel 1874, probabilmente nel Pays de Caux (regione naturale della Normandia appartenente al bacino parigino; è un altopiano delimitato a sud dalla Senna, a ovest e a nord dalle falesie della Côte d’Albâtre e a est dalle alture che dominano le valli dei fiumi Varenne e Austreberthe. Il suo territorio occupa l’intera parte occidentale del dipartimento Seine-Maritime), da Henriette d’Andrésy e Théophraste Lupin.

Il matrimonio tra i due non fu ben accolto dalla famiglia aristocratica di lei, perché Théophraste era un uomo comune, privo di un patrimonio, che di professione faceva l’insegnante di ginnastica, scherma e pugilato.

A causa delle sue particolari origini, Arsenio Lupin visse sempre in una sorta di curiosa ambivalenza: uomo del popolo, per parte di padre; aristocratico per lato materno. Tale ambivalenza è un leitmotiv di tutte le sue avventure.

L’idillio fra Henriette e Théophraste comunque non durò a lungo: la donna ripudiò il marito, appena scoprì che era un truffatore. L’uomo sarà poi imprigionato negli Stati Uniti, dove sembra sia anche deceduto.

Nel 1880, Arsenio vive con sua madre a Parigi. La donna, rifiutata dai genitori, indignati per il suo matrimonio, fu accolta in casa di un lontano cugino, il duca di Dreux-Soubise, come serva di sua moglie.

All’età di soli sei anni, Lupin commette proprio in questa casa il suo primo furto: sottrae la preziosa collana della regina di Dreux-Soubise. A essere sospettata del furto è però sua madre, per questo entrambi saranno cacciati di casa e costretti a rifugiarsi in Normandia; sei anni dopo, Henriette morirà, lasciando suo figlio orfano a soli 12 anni.

Per André-François Ruaud (1963; scrittore, saggista, antologista ed editore francese), Théophraste, il padre di Arsenio non è morto, vive ancora in Francia e controlla suo figlio. Sarebbe lui la mente del furto della collana della regina, e successivamente, sarà lui a consentire al figlio di studiare.

In effetti, Arsenio studierà parecchio. La sua preparazione copre vari rami dello scibile: studi classici, poi medicina e legge, e infine, una formazione alle Beaux-Arts. Fu anche attore e insegnante di lotta giapponese; si interessò alla prestidigitazione e per sei mesi lavorò anche con un illusionista.

Attività furfantesca e relazioni amorose si intrecciano nel suo percorso esistenziale, mentre, con il passare degli anni, la sua fama di abile scassinatore lo farà conoscere al grande pubblico che segue le sue imprese sui giornali.

Nel corso delle sue avventure, assistiamo anche a una graduale trasformazione: Lupin lascia la professione di ladro e scassinatore per dedicarsi a quella di investigatore, pur commettendo qualche furto di passaggio.

Smesso del tutto di pensare ai furti, Lupin finirà per imborghesirsi: si ritirerà in campagna con sua moglie, a coltivare tranquillamente i suoi fiori e a godersi la sua ricchezza.

Tornerà sul campo solo per fermare le azioni di un usurpatore che firma i suoi crimini con il suo nome e poi, per aiutare giovani in difficoltà.

Lupin vive le sue mirabolanti avventure in generale in Francia, durante la Belle Époque e i ruggenti anni Venti. Il mondo in cui si muove è quello della borghesia dell’inizio del Novecento, in una fase in cui è di norma, per chi può permetterselo, la seconda casa, i viaggi in automobile e la società è sempre più orientata a ciò che pubblicizzano i media e avviata al consumismo.

Lupin ha una doppia vita: mondana e rispettabile di giorno, fatta di attività illecite di notte.

Tendenzialmente, lo si può descrivere come un ladro dalle buone maniere, galante e rispettoso delle donne; un non violento che ripudia l’omicidio. Si può dire che i suoi crimini rispecchiano la sua posizione sociale, sono cioè attuati con eleganza e raffinatezza.

Il personaggio di Leblanc si contraddistingue per una profonda moralità. Infatti, i suoi furti spesso colpiscono individui che si sono arricchiti in modo illegale o immorale. Ama compiere furti dalla spiccata teatralità, con il desiderio narcisista di “impressionare la galleria” e sfida apertamente polizia e investigatori. Gli unici avversari che riescono a tenergli testa sono curiosamente sempre donne.

La fama di Lupin è concentrata in particolare sulla sua abilità nel travestirsi e sulla sua capacità di rubare le identità. È presentato come “l’uomo dai mille travestimenti” e per una buona ragione: è in grado di usare tutti i criteri fisici e sociali per trasformarsi, come età, classe sociale, professione, nazionalità.

Prestidigitazione e illusionismo sono arti che conosce bene, cui ha associato lo studio della dermatologia all’ospedale Saint-Louis, che gli è risultato utile per modificare l’aspetto del suo viso, anche se, essendo stato anche uomo di teatro, preferisce di gran lunga impiegare accurati make-up.

In ogni caso, lo scopo di Lupin è essere irriconoscibile in ogni circostanza.

Lo stesso Leblanc ammette la sua difficoltà ad attribuirgli un volto preciso: “Venti volte ho visto Arsène Lupin, e venti volte mi è apparso un essere diverso… o meglio, lo stesso essere di cui venti specchi mi avrebbero restituito altrettante immagini distorte, ognuna con i suoi occhi particolari, la sua forma particolare di figura, il suo gesto, la sua silhouette e il suo carattere“.

Va anche ricordato che, il nome di Lupin è legato in particolare alla cittadina francese di Étretat, in Normandia, al centro di diverse sue avventure, tra cui “L’ago cavo” che ha contribuito al mito che circonda il luogo.