“Cose e non parole” è uno dei motti del “Caffè”, periodico italiano pubblicato dal 1° giugno 1764 al 26 maggio 1766.

Il Caffè, periodico nato con l’obiettivo di attraversare e spiegare la realtà, e non solo di riprodurla in modo passivo, nasce a Milano, grazie ai fratelli Pietro (1728 – 1797, filosofo, economista, storico e scrittore italiano) e Alessandro Verri (1741 – 1816, scrittore e letterato), e a Cesare Beccaria (1738 – 1794, giurista, filosofo, economista e letterato, tra i massimi esponenti dell’illuminismo italiano), nonché al gruppo di intellettuali che faceva parte dell’Accademia dei Pugni, composto, oltre che dai fratelli Verri da: Luigi Stefano Lambertenghi (1739 – 1813); Giambattista Biffi (1736 – 1807, scrittore italiano); Pietro Secchi; Alfonso Longo (1738 – 1804, abate e intellettuale illuminista lombardo); Cesare Beccaria.

I fondatori del Caffè provengono dall’aristocrazia ma sono di fatto i portavoce delle richieste culturali, politiche e sociali delle classi emergenti che desideravano svecchiare le istituzioni e semplificare l’apparato statale.

L’Accademia dei Pugni, detta anche Società dei Pugni, era un’istituzione culturale. Fondata nel 1761 a Milano, divenne un luogo di riferimento per la discussione pubblica ed è proprio nel suo seno che si posero le basi per la creazione de “Il Caffè”.

Questo giornale dal nome curioso assunse ben presto le sembianze di un foglio periodico all’avanguardia, che occuperà un posto in prima fila nella fase riformistica italiana. Inoltre, considerati i suoi obiettivi e la sua vocazione generale, sarà tra i principali strumenti di diffusione del pensiero illuminista in Italia.

Stile brillante e poco accademico, il Caffè rivoluzionò il concetto di cultura e anche quello di divulgazione dell’informazione. Esso proponeva un’informazione alla portata di tutti, sulla linea del principio illuminista, con l’obiettivo di migliorare la società e usare la conoscenza in modo intelligente.

Ovviamente, in linea con la sua idea di apertura verso un pubblico più vasto, il linguaggio del nuovo periodico è nettamente all’opposto del classicismo e del purismo linguistico. Il tono degli articoli è quindi colloquiale e schietto, e manifesta l’intento degli scriventi di creare un rapporto nuovo con i lettori: cordiale, aperto e disponibile.

Il clima giusto per il fiorire delle idee illuministe e la nascita di movimenti e anche di giornali come il Caffè inizia a crearsi dopo la pace di Aquisgrana, nel 1748, quando le tensioni tra Impero Asburgico, Inghilterra, Prussia, Spagna e Francia si allentano e tra le nazioni c’è distensione e dialogo. Intanto, in Italia le idee illuministe iniziano a prendere campo, soprattutto a Milano e a Napoli, grazie alla presenza di sovrani riformatori.

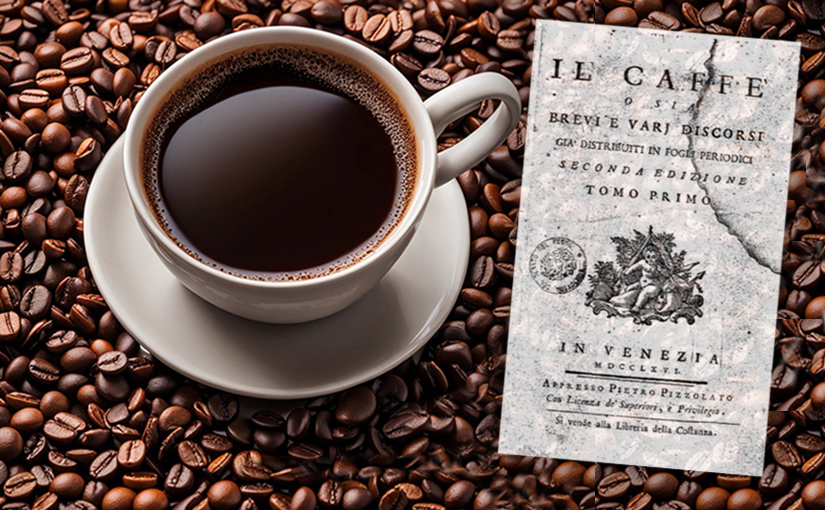

Il Caffè, di cui furono pubblicati nel complesso 74 numeri (rilegati poi in due volumi corrispondenti alle due annate), usciva ogni dieci giorni e la stampa veniva fatta a Brescia (all’epoca territorio veneziano), per evitare la censura della Lombardia austriaca.

In quanto ad argomenti, il periodico rispettava quanto dichiarato da Pietro Verri nell’articolo di apertura: “cose varie, cose disparatissime, cose inedite, cose fatte da diversi autori, cose tutte dirette alla pubblica utilità”.

In quanto ai firmatari del Caffè, compaiono diversi nomi, oltre a quelli dei fratelli Verri: Cesare Beccaria; Carlo Sebastiano Franci (1715 – 1772); Pietro Francesco Secco Comneno (1734 – 1816, uomo di vasta cultura letteraria ed economica); Giuseppe Visconti di Saliceto; Paolo Frisi (1728 – 1784, matematico, astronomo, presbitero e pubblicista italiano, figura di spicco della matematica e delle scienze nell’Italia della sua epoca, noto soprattutto per i suoi lavori di idraulica); Luigi Stefano Lambertenghi; Alfonso Longo; François de Baillou (1700 – 1774, ottico francese); Ruggero Boscovich (1711 – 1787, gesuita, astronomo, matematico, fisico, filosofo, diplomatico e poeta dalmata della Repubblica di Ragusa); Gian Rinaldo Carli (1720 – 1795, di origine istriana, scrittore, economista, filosofo, storico e numismatico); Giuseppe Colpani (1739 – 1822, poeta o ragionatore in versi della compagnia del Caffè).

Il Caffè sia per il titolo sia per l’impostazione risulta del tutto nuovo nella tradizione italiana, e l’idea di base era quella di presentarlo come il compendio delle discussioni che avevano luogo in un caffè.

Esso seguiva il filone di molti altri giornali nati nello stesso periodo in Inghilterra e in Francia, e serviva da manifesto per il pensiero illuminista. Infatti, nel Settecento, l’Europa era diventata la culla dell’illuminismo: filosofia dominante che voleva eliminare le tenebre dell’ignoranza e aprire la mente, quindi, illuminarla. In particolare, il periodico milanese prese spunto dai giornali inglesi: The Spectator (“Lo spettatore”) e The Tatler (“Il chiacchierone”) di Addison e di Steele.

Considerato che, il Caffè si distingueva per temi e stile dal panorama tradizionale dell’epoca e oltretutto, riuscì a riunire le firme più prestigiose del momento, non stupisce che, in breve tempo diventasse una sorta di modello che ispirò i maggiori intellettuali dell’Illuminismo milanese.

Anche il nome del periodico, pensato in chiave metaforica, anticipa i temi e le modalità di intrattenimento. La denominazione allude a un fenomeno particolarmente diffuso ai tempi dell’Illuminismo: quella di frequentare locali dove si serviva caffè. In tali luoghi privilegiati, si poteva, in libertà, intraprendere discussioni, dibattiti sociali, culturali, economici e politici, e tutti, senza eccezioni, potevano intervenire nei discorsi ed esporre la propria opinione.

Di pari passo con l’apertura a tutti delle botteghe di caffè, anche la redazione del periodico di Verri era interessata a cogliere e consultare nuovi interlocutori che non fossero solo eruditi e letterari, ma anche gente comune: artigiani, donne, piccoli professionisti. Ai quali ci si rivolgeva senza filtri. In tal modo, e questa è la vera rivoluzione messa in atto dai fratelli Verri e dai loro collaboratori, il sapere non è più qualcosa di immobile, bensì un flusso di nozioni in continuo divenire. I temi sui quali poteva intervenire la gente comune erano di vario genere: economia, agricoltura, medicina e politica. Si dava così vita a un vivace dibattito, gestito su più fronti. Grazie a tale impostazione, il sapere e la conoscenza furono trasformati da beni di lusso a beni comunitari, condivisibili.

Inizialmente, le botteghe di caffè si diffusero soprattutto in Inghilterra. Tutti avevano accesso a tali locali, a patto che, fossero disposti a pagare il prezzo della consumazione e si poteva restare per leggere i giornali esteri oppure per godersi un’amabile conversazione.

La pianta del caffè, recentemente importata dal Medio Oriente, sembrava possedere grandi virtù salutari e secondo i lumi, bevendo caffè si potevano “risvegliare” le virtù dell’uomo.

La diffusione della salutare bevanda e la nascita dei locali, dove si poteva consumare il caffè, segnano, a detta di Pietro Verri, anche la fine delle taverne, considerate ormai luoghi rozzi e arretrati: “il tramonto della civiltà del vino, fatta di deliri, ebbrezze, invasamenti e l’inizio della civiltà del caffè, fatta di riflessione, meditazione, chiarezza di idee”.

Oltre a essere luoghi di piacevole ritrovo, le botteghe di caffè furono madrine e ispiratrici di riviste che propugnavano libertà di pensiero e di comunicazione, proprio come il Caffè che ebbe anche un erede nel periodico letterario napoletano: Il Caffè del Molo, edito in Napoli dal 1829 al 1832.

Per quanto riguarda i nostri tempi, lo spirito che animava il periodico di Verri non è del tutto scomparso: in Italia, esistono ancora salotti letterari, dove ci si riunisce, si legge, si discute e ci si confronta su temi d’attualità di vario genere.

Nati come luogo di ritrovo e di arricchimento, conferiscono un qualcosa in più alla città e mantengono viva la possibilità di conversare e discutere amichevolmente.