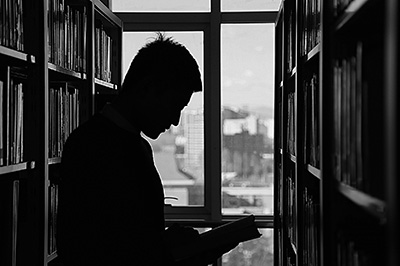

Alle prese con un nuovo libro o in pausa riflessiva alleno e affino i miei sensi per osservare ciò che mi circonda. L’osservazione è la prima fonte di ispirazione per chi scrive e non solo.

Guardo le persone camminare per strada e assimilo mentalmente la loro andatura.

A volte resto colpita da uno sguardo, dal dettaglio di un soggetto: lo spazio curioso tra i suoi denti, una risata piena di colore o il gesticolare inconsueto delle mani.

Tutto può diventare spunto per costruire un personaggio o per partire con una nuova storia.

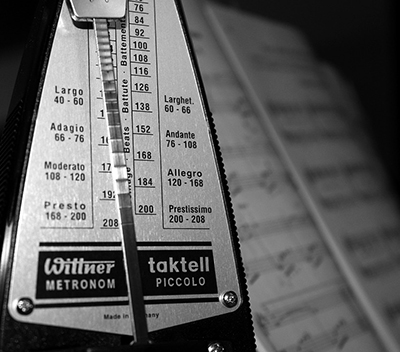

Anche una frase che arriva all’improvviso, una melodia dal carattere singolare o il ricorrere ritmico di strani rumori possono essere un punto di partenza, un incipit per dare vita a una scrittura originale.

Chi scrive ha sempre le antenne ben sintonizzate sul mondo e per essere originali basta solo combinare in modo diverso i pezzi del puzzle che la vita ci sottopone quotidianamente.

Quando riusciremo a combinare osservazione e successiva creazione artistica, sosterremo anche noi che qualcosa di molto bello può nascere da “l’incontro fortuito su un tavolo di dissezione di una macchina da cucire e di un ombrello!” (Conte di Lautréamont, pseudonimo di Isidore Lucien Ducasse (1846-1870), poeta francese).