Oggi 19 settembre cade l’anniversario della morte di Italo Calvino (Santiago de Las Vegas de La Habana, 15 ottobre 1923 – Siena, 19 settembre 1985).

Per me questo grande scrittore è indissolubilmente legato a un ricordo e a un libro magnifico: “Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio”.

Calvino scrisse queste lezioni in occasione dei sei discorsi da tenere all’Università di Harvard, per l’anno accademico 1985-1986, nell’ambito delle prestigiose “Charles Eliot Norton Poetry Lectures”.

Purtroppo, non riuscì a partecipare: morì improvvisamente, il 19 settembre, a seguito di un ictus, ma le sue lezioni erano a buon punto, mancava solo l’ultima, la sesta.

Il libro fu pubblicato postumo, nel 1988 e il titolo dell’edizione italiana fu scelto dalla moglie, Esther Judith Singer.

L’argomento di ogni lezione trae ispirazione da un valore della letteratura che Calvino riteneva fondamentale e che per lui, era alla base della letteratura per il millennio che si stava affacciando.

Calvino aveva scelto l’ordine delle lezioni e delle parole a esse associate in base alla loro importanza. Si parte con quella che riteneva fondamentale e si prosegue con quelle meno essenziali: Leggerezza; Rapidità; Esattezza; Visibilità; Molteplicità; Coerenza (solo progettata).

Della prima lezione, quella appunto dedicata alla leggerezza, ho un ricordo preciso e su questo intendo soffermarmi: attraverso la vicenda di Medusa e Perseo, scelta tra gli altri esempi che illustrano in modo magistrale questa particolare qualità.

Intanto, andiamo a conoscere meglio i due protagonisti della storia.

Medusa (“protettrice”, “guardiana”) è una figura della mitologia greca; è una Gorgone (mostro della mitologia greca).

In tutto le Gorgoni sono tre: Medusa, appunto, Steno ed Euriale. Tutte figlie di Forco e Ceto, divinità marine.

Queste creature mitologiche avevano un incredibile potere: erano in grado di pietrificare chiunque incrociasse il loro sguardo, ed erano immortali, a parte Medusa.

L’aspetto delle Gorgoni cambia con il passare del tempo: anticamente, erano rappresentate come donne orrende, munite di ali d’oro e mani di bronzo; avevano un viso rotondo e al posto dei capelli, una massa di serpenti. Erano dotate di una grande bocca con zanne suine.

In versioni cronologicamente più avanzate, il loro aspettò mutò decisamente in meglio: avevano sembianze di bellissime ragazze, ma per chioma avevano sempre dei serpenti.

Anche il luogo in cui vivevano muta con il passare degli anni e degli autori da cui sono nominate, prima pare fossero rintracciabili nell’Oceano Occidentale, poi in Libia.

Come Medusa, anche Perseo appartiene al mondo della mitologia greca, è un eroe, figlio di Zeus e di Danae, nipote del re di Argo, Acrisio, ed è ricordato soprattutto per le sue imprese eroiche: l’uccisione di Medusa e il salvataggio di Andromeda (diventata poi sua moglie) da un mostro marino.

Dalla moglie Andromeda ebbe diversi figli, tra cui spiccano: Elettrione (nonno di Eracle) e Gorgofone (madre di Icario e nonna di Penelope, sposa di Odisseo).

Presentati i due protagonisti, possiamo procedere con il racconto mitologico che li riguarda: la morte di Medusa.

Fu Polidette, re di Serifo, a inviare Perseo a uccidere la Gorgone, con la speranza di sbarazzarsi di lui, per poter sposare sua madre, Danae.

Prima di affrontare Medusa, Perseo deve rintracciare le ninfe dello Stige, invisibili e introvabili, per questo si trova a dover convincere le Graie (o Forcidi, custodivano l’accesso al luogo in cui vivevano le Gorgoni e simboleggiavano i vari momenti della vecchiaia; non erano mai state giovani e possedevano un solo occhio e un solo dente, in comune) a rivelargli la dimora delle ninfe dello Stige, per poter ottenere gli oggetti che gli erano indispensabili per condurre a termine la sua impresa.

Le ninfe dello Stige consegnano all’eroe alcuni gadget davvero straordinari: sandali alati e l’elmo dell’invisibilità di Ade. Inoltre, da Ermes, Perseo riceve un falcetto adamantino.

Così attrezzato, giunge al cospetto delle Gorgoni e le trova addormentate.

Atena guida l’eroe e sorregge lo scudo, dal cui riflesso Perseo osserva l’immagine di Medusa per colpirla, senza rischiare di restare pietrificato.

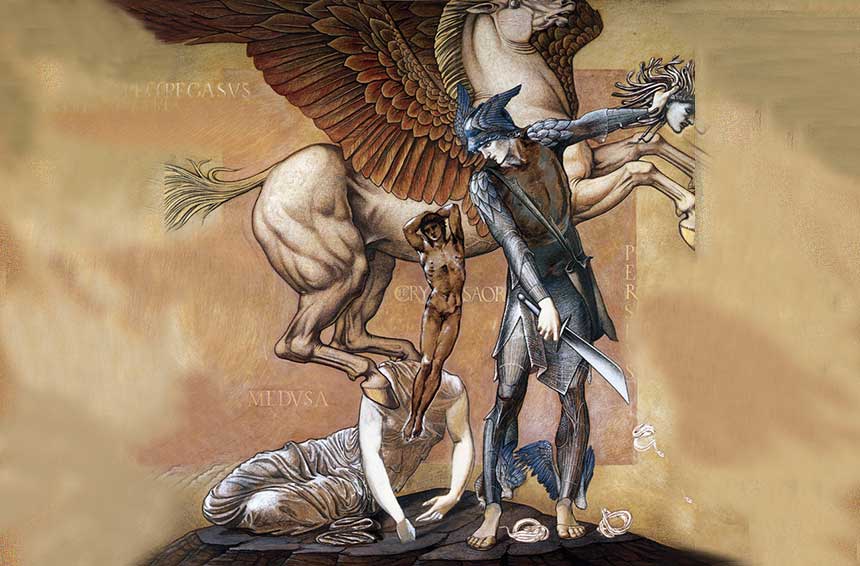

L’eroe taglia la testa della Gorgone e dalla ferita mortale escono: Pegaso, il mitico cavallo alato, e il gigante Crisaore, i figli che Medusa ha concepito con Poseidone.

Le sorelle della Gorgone si destano e cercano di inseguire Perseo, ma l’elmo l’ha reso invisibile e l’eroe fugge in groppa a Pegaso, portando con sé la testa di Medusa rinchiusa in un sacco.

Secondo altre versioni del mito, dal sangue di Medusa si originò l’anfesibena (mitico serpente con due teste, dotato di occhi che rilucono come lampade) e alcune alghe pietrificate, al contatto con la sua testa, si trasformarono in corallo (o “gorgonia”).

Il mito di Perseo e la morte di Medusa sono ripresi da Calvino per simboleggiare la leggerezza: Perseo indossa sandali alati e decapita Medusa sostenendosi a ciò che vi è di più leggero, venti e nuvole; inoltre, l’eroe evita la visione diretta della Gorgone: osserva la sua immagine riflessa nel suo scudo.

Le immagini di leggerezza non finiscono qui. Dal sangue di Medusa nasce Pegaso: dalla pesantezza della pietra si manifesta l’opposto, la leggerezza di un cavallo alato.

Calvino recupera il mito di Medusa e Perseo e nel complesso rapporto che li lega individua diversi richiami alla leggerezza, come la delicatezza con cui l’eroe si prende cura della testa della Gorgone che è uno strumento così potente tanto che Perseo la usa con grande efficacia contro i suoi nemici, ma al contempo è molto fragile e l’eroe la posa con gentilezza quando deve abbandonarla temporaneamente per svolgere delle faccende.

Ma il vero miracolo della leggerezza si manifesta nella mutazione provocata dalla testa di Medusa, posata su ramoscelli marini che vengono trasformati in coralli, così le ninfe, per potersi adornare di coralli, si avvicinano all’orribile testa del mostro e aggiungono alghe e ramoscelli.

In copertina: Pegaso e Crisaore nascono dal corpo di Medusa in un’illustrazione di Edward Burne-Jones