La vicenda di Romeo e Giulietta è stata origine di un proliferare di opere. Dalla letteratura alle scene, dalla pagina scritta alla pagina musicale, gli sfortunati amanti sono diventati una tra le coppie più famose e celebrate.

Vincenzo Bellini, compositore catanese, come molti altri, non ha resistito al fascino di questa famosissima e tragica storia d’amore.

Anche il travagliato amore tra Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti si presta alla definizione di opera al nero: anche qui l’atmosfera da tragedia non disattende le attese.

I due infelici innamorati sono stati celebrati in ogni salsa. Dalla letteratura al teatro, la loro storia è rimbalzata fino al mondo del balletto (“Romeo e Giulietta”, Op. 64 di Sergej Sergeevič Prokof’ev,1891 – 1953) e, ovviamente, è transitata anche per l’opera.

In effetti, è impossibile che una vicenda che tratti di un amore epocale, condito da un retroscena (neanche troppo) sanguinoso, potesse sfuggire al mondo della lirica che ha sempre cercato trame in grado di destare i sentimenti e far lievitare le emozioni sino al loro massimo livello. Inoltre, nella storia di Romeo e Giulietta non mancano neppure inganni e sotterfugi, fughe e cripte sotterranee, veleni e colpi di spada che sono ugualmente benedette da impresari, librettisti e musicisti.

Diversi autori hanno pensato bene di rivestire di musica questa tragedia, ricordiamo il famoso dramma “Giulietta e Romeo” del compositore Nicola Antonio Zingarelli (1752 -1837; compositore italiano, esponente della Scuola musicale napoletana) su libretto di Giuseppe Maria Foppa (1760 – 1845; librettista italiano, autore di oltre 80 libretti realizzati tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento), tratto non dalla tragedia shakespeariana, bensì dalla novella cinquecentesca con il medesimo titolo scritta da Luigi da Porto (1485 – 1529; scrittore e storiografo italiano). L’opera, ritenuta il capolavoro di Zingarelli, fu composta in pochissimo tempo e fu eseguita per la prima volta durante la stagione di Carnevale del Teatro alla Scala di Milano, il 30 gennaio 1796.

Altro compositore che si cimentò sulla vicenda degli sfortunati amanti è Nicola Vaccaj (1790 – 1848; compositore e insegnante italiano). Il libretto in questo caso è di Felice Romani (1788 – 1865; librettista, poeta e critico musicale, fra i più celebri e prolifici del suo tempo: scrisse circa un centinaio di libretti, per i massimi operisti italiani della prima metà dell’Ottocento).

Per la stesura, l’autore si basò su una tragedia di Luigi Scevola (1770 – 1818; drammaturgo italiano), tratta dall’omonimo lavoro di Shakespeare, e soprattutto, su un’ampia tradizione letteraria italiana, tra cui la “Novella IX” (La sfortunata morte di dui infelicissimi amanti che l’un di veleno e l’altro di dolore morirono, con varii accidenti), contenuta nel novelliere di Matteo Bandello (1485 – 1561; vescovo cattolico e scrittore italiano del Cinquecento), nonché su un balletto ispirato ai due amanti veronesi, “Le tombe di Verona”, messo in scena a Milano nel 1820. Il testo così concepito è piuttosto lontano dalla tragedia di Shakespeare.

Il melodramma di Vaccaj andò in scena, per la prima volta, il 31 ottobre del 1825, al Teatro alla Canobbiana di Milano.

In ordine cronologico, altra opera che riprende la tragedia amorosa è “I Capuleti e i Montecchi” di Vincenzo Bellini (Catania, 3 novembre 1801 – Puteaux, 23 settembre 1835). Il libretto su cui lavorò il compositore era un adattamento di quello di Romani, già utilizzato da Nicola Vaccaj.

Per la sua “Roméo et Juliette”, Charles Gounod (1818 – 1893), dopo un tentativo fallito sul libretto di Felice Romani, nel 1841, utilizzò il libretto in francese di Jules Barbier (1825 – 1901; poeta, scrittore e librettista francese) e Michel Carré (1821 – 1872; librettista francese), tratto da “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare (1564 – 1616).

La sua opera vide la luce nel 1865, dopo solo pochi mesi di lavoro, ma per vederla allestita al Théâtre Lyrique Impérial du Châtelet di Parigi, dove ottenne un successo immediato e duraturo, il musicista dovette attendere fino al 27 aprile 1867.

Tornando a Bellini, la sua opera, divisa in due atti, apparve in prima assoluta al Teatro La Fenice di Venezia, l’11 marzo 1830 e fu un successo. Il libretto era di Felice Romani.

Il musicista compose “I Capuleti e i Montecchi” a tempo di record. Impiegò poco più di un mese, dalla fine di gennaio ai primi di marzo. Per accelerare i tempi, trasse molta della musica per il nuovo melodramma da un’opera da lui musicata l’anno precedente, che era stata un irrimediabile insuccesso: la “Zaira”. Inoltre, recuperò una romanza anche dalla sua opera d’esordio “Adelson e Salvini”.

Il materiale musicale “riciclato” fu comunque sottoposto da Bellini a un lavoro molto accurato di rielaborazione, affinché fosse adeguato ai personaggi mutati, così come ai versi e agli interpreti.

Anche in quest’opera, il compositore affidò le parti della coppia di protagonisti a due voci femminili.

Quindi, non stupitevi se andando a vedere quest’opera troverete un Romeo mezzosoprano “en travesti” (o “travesti”, personaggio che in un’opera teatrale o lirica è interpretato da un attore o cantante di sesso opposto). Questo tipo di soluzione era appropriata per la rappresentazione di un amore fra adolescenti.

Con “I Capuleti e i Montecchi” Bellini getta le basi da cui si evolverà la ricerca formale delle sue opere successive. Questo melodramma è andato spesso in scena, soprattutto perché la scrittura vocale non è particolarmente difficile e la drammaturgia è semplice, espressiva e fondata su una trama di sicuro interesse.

Per la notorietà, però, ci fu un prezzo da pagare. Per tutto il corso dell’Ottocento, l’opera subì ogni tipo di stravolgimento, a cominciare dalla “variazione” introdotta da Maria Malibran (1808 – 1836) che sostituì, in modo arbitrale, il duetto finale, che non consentiva una consona esibizione vocale, con il convenzionale finale dell’opera di Vaccaj.

Non mancarono stravolgimenti anche nel Novecento, in particolare con la scelta di affidare la parte di Romeo alla voce di un tenore.

Per quanto riguarda la genesi di quest’opera, dobbiamo tornare al 1829.

Bellini era a Venezia e stava seguendo alla Fenice la messa in scena del “Pirata”. Il teatro veneziano aveva in programma come terza opera della stagione un nuovo lavoro di Giovanni Pacini (1796 – 1867) che, sovraccarico di lavoro, alzò bandiera bianca, così il teatro si rivolse a Vincenzo, perché facesse le sue veci.

Il musicista accettò anche se era piuttosto dubbioso, a causa del poco tempo concesso per portare a termine il lavoro. Per accelerare il procedimento decise di usare lo stesso libretto di Romani, già impiegato da Vaccaj, ma operando qualche rimaneggiamento.

Fortunatamente, il libretto era perfetto per la compagnia di canto scritturata dalla Fenice per quella stagione. Tra i cantanti ingaggiati spiccava il mezzosoprano Giuditta Grisi (1805 – 1840) alla quale il compositore diede la parte di Romeo.

Affidare il ruolo del giovane innamorato a una donna, in abiti maschili, era una consuetudine di lunga data e all’epoca di Bellini non costituiva una stranezza.

Romeo, affidato alla Grisi, faceva coppia con il soprano Rosalbina Carradori Allan (1800 – 1865) nei panni di Giulietta. Il tenore Lorenzo Bonfigli era Tebaldo, mentre il basso, Gaetano Antoldi, Capellio.

L’opera mandò in visibilio il pubblico veneziano. Il 26 dicembre dello stesso anno (1830) fu allestita al Teatro alla Scala di Milano con notevoli rimaneggiamenti, soprattutto per la nuova interprete nel ruolo di Giulietta, Amalia Schütz Oldosi (1803 – 1852), che era un mezzosoprano.

Diamo uno sguardo alla trama.

L’atto primo ci catapulta nella Verona del Duecento. La città è lacerata dalla faida tra la famiglia dei Capuleti, guelfi, e quella dei Montecchi, ghibellini. Il principale rappresentante dei Capuleti, Capellio (basso), padre di Giulietta, riunisce i suoi e li sprona a combattere gli avversari. Inoltre, comunica loro che i Montecchi, sostenuti da Ezzelino (Ezzelino III da Romano, 1194 – 1259, signore di Vicenza, Verona e Padova; ghibellino, sostenne l’imperatore Federico II), sono capitanati da Romeo, l’assassino di suo figlio, che vuole inviare un ambasciatore per proporre la pace. Lorenzo (basso), medico e familiare dei Capuleti, osteggiato dagli altri, suggerisce di ascoltare le parole del messaggero.

A capo della fazione guelfa c’è Tebaldo (tenore) che giura di uccidere Romeo, per vendicare la morte del figlio di Capellio che in cambio gli offre sua figlia in sposa. Le nozze saranno celebrate la sera stessa.

Lorenzo, però, sa che Giulietta è segretamente legata a Romeo e cerca di evitare il matrimonio, sostenendo che Giulietta è malata. Tebald, dal canto suo, non vuole far soffrire la promessa sposa. Si dice pronto a rinunciare alle nozze, ma il padre di Giulietta sostiene che la giovane sarà grata a chi vendicherà la morte del fratello.

Nel frattempo, sopraggiunge l’ambasciatore dei Montecchi a proporre la pace. Si tratta di Romeo che è tornato a Verona sotto mentite spoglie. Per ricomporre la faida tra le due famiglie, il giovane suggerisce di celebrare un matrimonio: tra Romeo e Giulietta. Capellio rifiuta, mentre Giulietta è disperata nella sua stanza per la sua sorte. Lorenzo le svela che Romeo è di nuovo in città, in incognito, e riesce a far incontrare i due giovani innamorati. Romeo esorta l’amata a fuggire con lui. All’inizio Giulietta rifiuta la proposta, poi si convince e si allontana con lui.

Nel frattempo, nel palazzo di Capellio si stanno preparando i festeggiamenti per le nozze tra Giulietta e Tebaldo.

Romeo si confonde tra gli invitati e avvisa Lorenzo che mille ghibellini armati sono giunti in città per sorprendere gli avversari. Lorenzo lo esorta a lasciare Verona e a rinunciare ai suoi piani.

Intanto, si sente un tumulto: i Montecchi hanno attaccato alcuni Capuleti.

I convitati scappano, Romeo si unisce ai suoi. Mentre il frastuono scema, giunge Giulietta vestita da sposa, in ansia per il combattimento. Romeo tenta ancora di farsi seguire da lei. Intanto, arrivano Tebaldo e Capellio, seguiti dai guelfi armati che scoprono Romeo, il quale riesce a fuggire grazie all’intervento dei suoi.

Nell’atto secondo, troviamo Giulietta da sola nella sua stanza. La battaglia prosegue, la ragazza è in ansia, poi scopre che Romeo è salvo. Purtroppo, però, il giorno successivo lei sarà condotta al castello di Tebaldo per convolare con lui a nozze.

Lorenzo le suggerisce uno stratagemma: ingerire un filtro che la farà sembrare morta; la ragazza beve, dopo alcuni istanti di esitazione. Subito dopo, giunge Capellio che obbliga la figlia a ritirarsi e a predisporsi all’imminente matrimonio. Successivamente, chiede a Tebaldo di sorvegliare Lorenzo, del quale non si fida più.

Romeo, ancora a Verona, sta cercando Lorenzo per avere notizie di Giulietta. Nel mentre, incontra Tebaldo che lo sfida a duello. I due sfidanti sono sul punto di battersi, quando giunge ai loro orecchi una musica funebre: è il corteo che conduce Giulietta alla tomba.

I due rivali sono presi da grande sconforto. Romeo si reca con i suoi nel luogo ove è sepolta Giulietta. Fa aprire la tomba e si rivolge all’amata. Fa allontanare i suoi e, invocando il nome di Giulietta, si avvelena. La giovane si risveglia e vede Romeo ai piedi del sepolcro, pensa l’abbia raggiunta, avvisato da Lorenzo della sua morte simulata. I due sfortunati amanti hanno appena il tempo di abbracciarsi un’ultima volta.

Romeo muore e Giulietta cade sopra di lui. Intanto, sopraggiungono i seguaci di Romeo, inseguiti dai Capuleti. Tutti si trovano davanti al sepolcro dove i due innamorati si sono tolti la vita. Di fronte a questa scena tragica, Capellio si sente responsabile per l’odio che ha diviso le due famiglie e che ha condotto alla morte dei due giovani.

In quest’opera Bellini fa ritorno al lirismo canoro, alle melodie morbide, romantiche e suadenti che si accordano alla perfezione con la storia messa in musica.

Ne “I Capuleti e i Montecchi” confluiscono espressività del canto, particolare cura per l’intonazione del testo poetico, equilibrio della strumentazione.

Degno di nota è il finale, in stile declamato, dove si assiste a un’alternanza tra recitativo accompagnato e arioso. Qui il compositore ha concentrato la sua attenzione, in particolare sui trapassi psicologici dei personaggi in scena, giungendo a esiti struggenti.

L’opera di Bellini fu accolta in modo controverso, in particolare, il finale rappresentava una novità per l’epoca e disorientò buona parte del pubblico. Inoltre, esso non rispondeva alle esigenze esibizionistiche di una prima donna. Infatti, già dalla rappresentazione di Firenze nel 1831, fu sostituito con quello più convenzionale di Vaccaj.

I Capuleti e i Montecchi fu una tra le opere più rappresentate durante l’Ottocento, nei teatri italiani ed europei.

A quest’opera di Bellini sono legati i nomi di alcuni dei più famosi cantanti dell’epoca: Maria Malibran, Giuditta Pasta, Fanny Tacchinardi Persiani, Giovanni Battista Rubini, Domenico Donzelli.

Nel Novecento, l’opera fu rappresentata dapprima a Catania (1935), per il centenario della morte di Bellini, poi in altri teatri a iniziare dagli anni Cinquanta.

Attualmente, essa occupa un posto fisso nel repertorio dei teatri lirici.

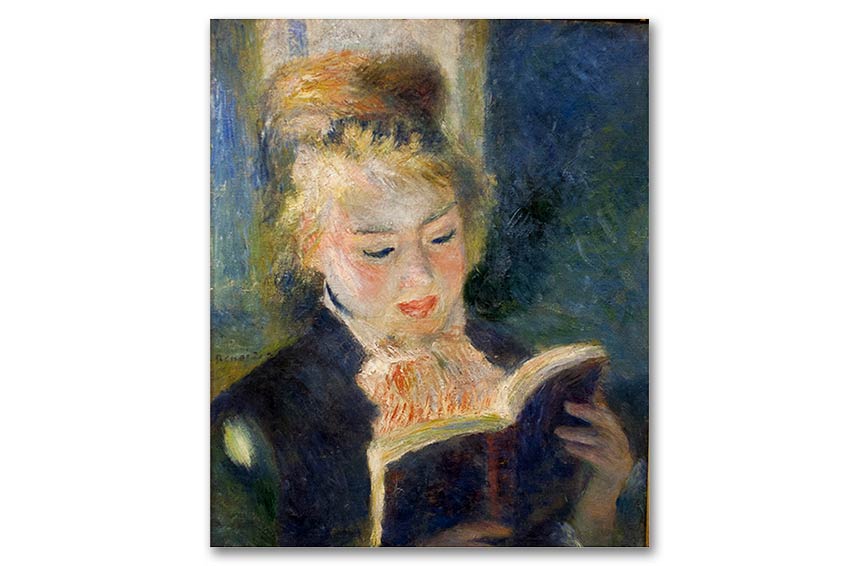

In copertina: particolare del dipinto “Romeo e Giulietta” di Frank Bernard Dicksee (1884)