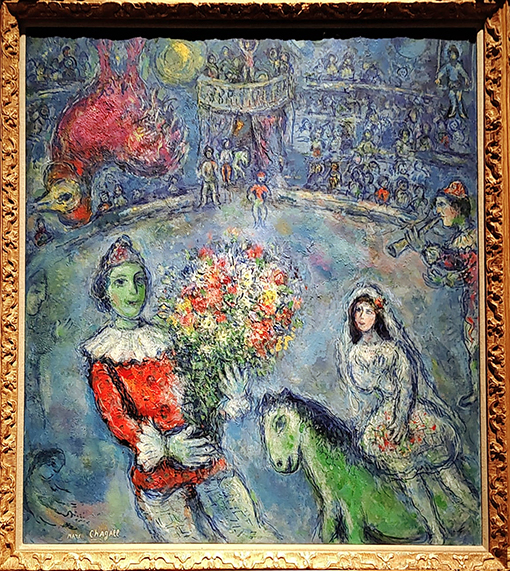

La mostra di Chagall a Ferrara: un viaggio tra sogno, fiaba e ricordo. Un percorso scandito da colori accesi, da cui affiorano figure morbide e sinuose.

“Il colore è tutto. Quando il colore è giusto, la forma è giusta.”

Questa frase di Marc Chagall racchiude la cifra di tutta la sua opera. Se i colori dei suoi dipinti sono una calamita per lo sguardo, le figure fluttuanti, gli animali e i paesaggi della sua infanzia, richiamano memorie e varcano la magica porta dei sogni.

Entrare nelle sale di Palazzo dei Diamanti a Ferrara è stato come immergersi in un sogno multicolore, sospeso tra fiaba e memoria. Nel tripudio di colori che accoglie i visitatori della mostra, emergono blu profondi, rossi accecanti e poi un carosello di verdi, viola e gialli.

Tra i soggetti di Chagall compaiono spesso figure umane. In particolare, è ritratta numerose volte, Bella, la moglie dell’artista, oltre ad animali e grandi vasi di fiori. Questi ultimi, osservati a una certa distanza, colpiscono per i petali vaporosi e leggeri e per le macchie di colore che, avvicinandosi, sorprendono l’osservatore con una netta impressione di tridimensionalità e un realismo inaspettato.

Gli animali e le figure umane compaiono sia al centro della scena sia confinate ai bordi del dipinto, immerse a volte in un’avvolgente aura di colore.

Dedicata unicamente a Chagall, la mostra allestita a Ferrara, consente a chi si aggira nelle sale di Palazzo dei Diamanti di valutare in toto il percorso artistico di questo artista e di cogliere l’evoluzione nel tempo della sua arte.

Tra campiture accese di colore, figure fluttuanti, animali fantastici e simboli universali, si coglie il tentativo del pittore russo di riflettere la complessità dell’esperienza umana.

La mostra, che ha aperto i battenti l’11 ottobre 2025 e resterà aperta al pubblico fino all’8 febbraio 2026, raccoglie circa 200 opere, tra dipinti, disegni e incisioni, che esplorano l’universo poetico di Chagall. Inoltre, sono state allestite anche due sale immersive che consentono ai visitatori di vivere l’arte di Chagall in modo coinvolgente e spettacolare.

Quello che maggiormente emerge da questa esposizione è la profonda umanità dell’artista russo che nell’arco della sua vita ha affrontato temi come: l’identità, l’esilio, la spiritualità e la gioia di vivere.

Note biografiche

Chagall nasce il 7 luglio 1887 a Vitebsk (Bielorussia), in una famiglia ebraica chassidica.

Il suo nome vero era Moishe Segal; in russo Mark Zacharovič Šagal, francesizzato in Marc Chagall.

Nel 1910, si trasferisce a Parigi, dove entra in contatto con le avanguardie e sviluppa il suo stile unico. Durante la Seconda guerra mondiale fugge in America, successivamente, tornerà in Francia.

Tra le sue opere monumentali ricordiamo le vetrate per le cattedrali di Metz e Reims, e i murali per l’Opéra di Parigi. Morì a Saint-Paul-de-Vence, in Francia, il 28 marzo 1985.

Tra le opere esposte a Palazzo dei Diamanti mi ha colpito particolarmente “Le Coq Violet”.

Il dipinto è stato realizzato dall’artista tra il 1966 e il 1972 con una tecnica mista. Raffigura un gallo viola, animale ricorrente nel suo immaginario, simbolo di vitalità, amore e radici popolari.

Riprodotto in diverse varianti cromatiche (rosso, blu, viola), il gallo rappresenta l’energia vitale, la fertilità e il risveglio. Inoltre, nella tradizione ebraica e russa, richiama la vita rurale e le radici popolari.

In effetti, Chagall attingeva spesso ai ricordi della sua infanzia a Vitebsk, dove il gallo, come altri animali da fattoria, faceva parte della quotidianità contadina.

Per quanto riguarda il colore viola, esso è ritenuto una tonalità spirituale e magica, che accentua il carattere visionario dell’opera, legando la vitalità del gallo a una dimensione onirica e poetica.

In Le Coq violet, il pittore ci conduce nel suo mondo che oscilla tra onirico e surreale. Come in gran parte della sua produzione, la realtà si mescola al sogno.

Il colore nei dipinti di Chagall è protagonista assoluto, usato non per descrivere fedelmente la realtà, ma per evocare emozioni e stati interiori. Inoltre, in questa opera, l’artista usa una combinazione di tecniche: olio, gouache e inchiostro, ciò conferisce a Le Coq violet una ricchezza materica e cromatica particolare.

In questo dipinto è racchiusa una memoria personale, oltre che la tradizione popolare e l’immaginazione poetica. Il gallo viola diventa un ponte tra il mondo terreno e quello spirituale, incarnando la cifra stilistica di Chagall: un’arte sospesa tra sogno e realtà, radici e universalità.

Vi consiglio vivamente di visitare la mostra a Ferrara, molti dei dipinti provengono da collezioni private e sarà piuttosto difficile poterle vedere di nuovo riunite in una mostra unica. Si tratta di un’occasione rara e davvero preziosa.